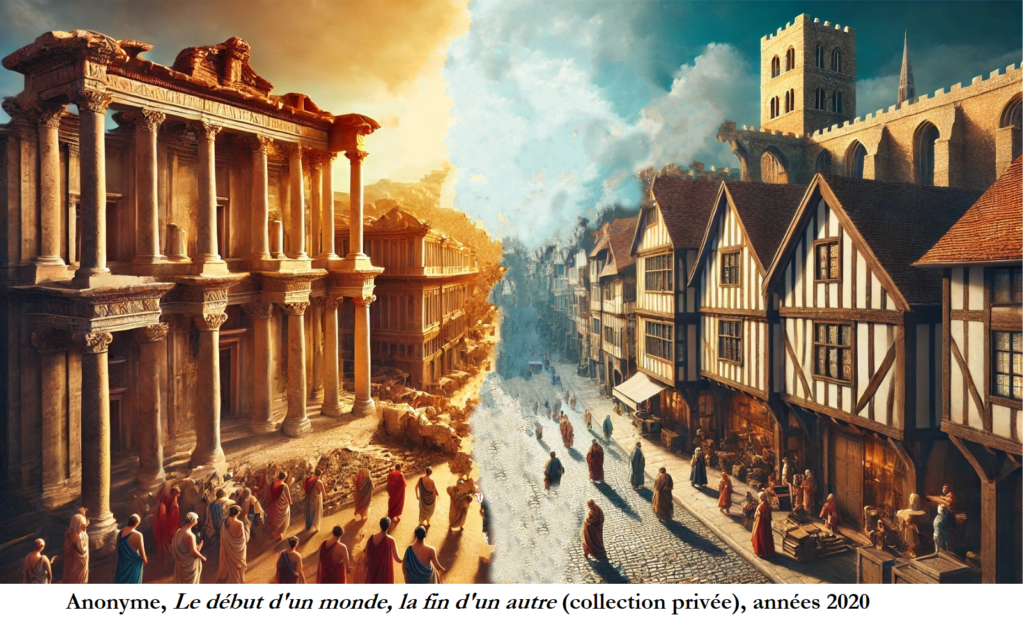

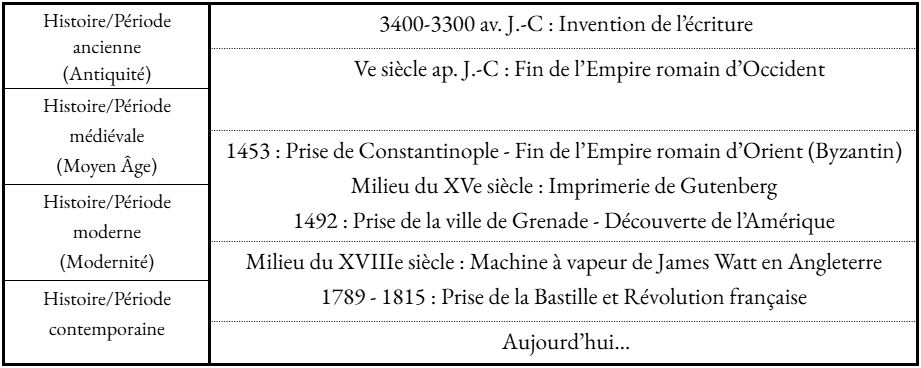

Il est d’usage de séparer l’étude de l’histoire en quatre grandes périodes, délimitées par des bornes chronologiques. Il s’agit dans la majorité des cas de repères liés à des événements historiques précis. Ces bornes ou repères servent, en premier lieu, à une meilleure manipulation et appropriation de l’histoire. En effet, étant donné que les sciences historiques s’appréhendent par l’étude conjointe des permanences et des ruptures, nous pouvons donc légitimement nous demander : Comment un événement parvient-il à faire date dans l’histoire, et ce dans tous les sens du terme ?

L’histoire ancienne, dit autrement l’Antiquité, s’étale sur plus de 3 700 ans. Il s’agit de la période historique la plus longue. Elle débute à la première trace relevée d’un système de représentation graphique[1] ou écriture, datée pour les mentions les plus anciennes entre -3400 et -3300, soit au IVe millénaire av. J.-C. Ces traces d’écriture, cependant dépourvues d’alphabet, apparaissent en Mésopotamie dans une zone comprise entre les fleuves Tigre et Euphrate, dans l’actuel Irak. La « fin » de l’histoire ancienne permet de revenir plus en détail sur le phénomène de changements de période. De prime abord, il apparaît peu rigoureux et utile d’imposer une date unique pour délimiter le début ou la fin d’une période. Prenons l’exemple d’un citoyen romain de la seconde moitié du IVe siècle. Ce dernier perçoit bien un changement d’époque, même à son échelle, mais celui-ci s’étale sur plus d’une vie d’homme, entre la séparation en deux de l’Empire (395 ap. J.-C), la prise de Rome par les Goths (410 ap. J.-C) et l’accélération des mouvements de populations germaniques venus d’Europe centrale, depuis le début du IVe siècle ap. J.-C, et qui s’étalent jusqu’au Ve siècle. Un événement isolé ne peut donc pas, à lui seul, acter un changement de période.

L’histoire médiévale (littéralement l’âge du milieu, du latin Medium Aevum) est considérée comme débutant à la fin de l’Empire romain d’Occident, soit au Ve siècle ap. J.-C ; en particulier l’année 476 ap. J.-C qui voit la déposition du dernier empereur romain Romulus Augustus par Odoacre, général romain d’origine germanique. Ce dernier se range sous l’autorité de l’Empire romain d’Orient. D’autres événements comme le baptême de Clovis en 496 ou 498 ap. J.-C. concurrence, en particulier en France, ce « début » du Moyen Âge. L’année 395 ap. J.-C peut aussi y figurer car marque la séparation administrative définitive de l’Empire romain, alors unitaire, entre un ensemble occidental de langue et de culture latines et un ensemble oriental de langue et de culture grecques. Le passage de la période médiévale à la période moderne s’étire finalement sur un peu moins d’une centaine d’années.

L’histoire moderne[2] s’étale sur un peu plus de 350 ans. Elle peut débuter par la prise de la ville de Constantinople (Istanbul actuelle) par les Ottomans en 1453. Cette année marque la fin de l’Empire romain d’Orient ou de l’Empire byzantin, qui est une expression apparue au XVIe siècle pour désigner l’Empire romain oriental, de culture grecque. Le terme byzantin provient du premier nom du site sur lequel a été bâtie la ville de Constantinople, en 330 ap. J.-C. Cette même année correspond également à la fin de la guerre de Cent ans (1337-1453). Pourtant, nous retenons davantage l’année 1492 comme rupture définitive entre nos deux périodes. En effet, durant cette année se déroulent deux événements cruciaux : la prise de la ville de Grenade par les troupes castillo-aragonaises, (Garnat Al-Yahud pour les Andalous et Granada en espagnol) mettant un terme à la Reconquista de la Péninsule ibérique, et la si bien connue « découverte » des Amériques par ces mêmes Espagnols. Les conséquences de ce second événement en fait une borne chronologique charnière pour l’entrée dans la modernité. En réalité, l’exploration menée par le génois Colomb a eu la particularité de faire passer une histoire habituellement centrée sur l’Europe et la Méditerranée à une histoire qui prend en compte les mondes extra-européen et extra-méditerranéen. Cette période peut aussi être vue comme une nouvelle mondialisation qui ne prend en compte les autres traditions historiographiques. Pour ce dernier cas, nous pouvons faire une différence entre la « découverte » de nouvelles terres et la prise en compte de celle-ci comme continent à part entière.

Le début de l’histoire moderne est encore désigné par l’expression de « Grandes Découvertes » que l’on peut aborder de manière polysémique. En effet, la découverte d’un nouveau continent sous le terme Amérique en 1507 sous la plume de Martin Waldseemüller, qui nomme ce « Nouveau Monde » d’après l’explorateur Amerigo Vespucci en remplacement de l’ancien terme Terra vuida incognita. La seconde moitié du XVe siècle voit aussi la « découverte », mais en réalité davantage, le perfectionnement et la diffusion de l’imprimerie à caractère mobile en plomb, dite imprimerie Gutenberg, du nom de l’orfèvre rhénan. Le passage de la période médiévale à la période moderne s’étale donc sur une cinquantaine d’années.

L’histoire contemporaine débute il y a presque 250 ans. Les évènements qui en sont les bornes sont la prise de la Bastille (le 14 Juillet 1789) et la Révolution française dans son ensemble auxquelles nous pouvons ajouter les guerres provoquées. Le tout s’étalant sur un quinzaine d’années entre 1789 et 1815. Cette époque voit l’émergence de la nation et du peuple en tant que corps politique autonome. Un autre événement, non lié en apparence avec le précédent, peut être ajouté : le perfectionnement de la machine à vapeur par l’Écossais James Watt. Cette innovation technique une fois groupée avec les rails donne la locomotive et accélère le processus d’industrialisation. Parfois l’indépendance des Treize colonies américaines de la tutelle britannique entre 1776 et 1783 est considéré comme un événement précurseur. Ce dernier évènement décentre un peu plus le découpage de l’histoire de la seule Europe. La transition de la période moderne à la période contemporaine, dans son bornage le plus court, s’étale donc sur une trentaine d’années.

Les deux périodes les plus récentes, à savoir la moderne et la contemporaine, voient leur commencement être accélérée par rapport aux périodes précédentes, nous pouvons y voir tout à la fois un des nombreux effets du processus de mondialisation de ces époques et d’un accès aux sources facilités par une meilleure diffusion et conservation.

La Préhistoire comme son nom l’indique n’est pas à proprement parler une période de l’histoire car la discipline historique commence à l’écriture et la possibilité d’étude des sources ; nous parlons donc de préhistoire voire de protohistoire qui s’appuie exclusivement sur l’archéologie. Dans le même temps l’Antiquité pourrait voir sa longueur temporelle étendue en cas de découverte de sources écrites ou de système d’écriture antérieur à 3400-3300 av. J.-C. Cette période qui s’étend des débuts de l’Humanité, que l’on doit comprendre littéralement comme la présence de l’homme bipède sur Terre daté de 3 500 000 av. J.-C jusqu’à l’invention de l’écriture au IVe millénaire av. J.-C est le début de l’antiquité. Par ailleurs, l’étymologie du mot histoire provient du grec ancien, plus précisément du mot ionien « historie », de racine indo-européenne ». Il signifie « voir » et « savoir pour avoir vu »[3].

Les évolutions du bornage temporel et des événements rattachés ou non à ces périodes peut être amené à changer en fonction des avancées historiographiques. Par exemple, si des traces d’écriture antérieures à 3400 av. J.-C sont découvertes, l’antiquité commencerait de fait plus tôt et la préhistoire finira tout aussi tôt. Nous pouvons aussi imaginer que la période appelée histoire contemporaine laisse sa place à une nouvelle période historique que l’on ferait débuter à une suite d’événements du courant du XXe siècle ou du XXIe siècle.

Jusque dans les années 2000, les programmes scolaires du collège s’articulent selon un schéma simple : histoire ancienne ou Antiquité pour les classes de 6e, histoire médiévale (communément appelée Moyen Âge) pour les élèves de 5e, histoire moderne pour les 4e, et histoire contemporaine pour les 3e. Enfin, le programme de classe de Seconde revenait de manière indiscriminée sur les quatres périodes, avec une dominante pour les périodes médiévale et moderne. La suite de l’histoire contemporaine étant laissée aux classes de premières et secondes.

Depuis 2016, l’enseignement secondaire a vu une refonte des programmes d’histoire. Le schéma classique d’ une période est égale à une année de collège a tendance à s’estomper. Au sein des trois thèmes du programme d’histoire de 6e, celui dénommé : La longue histoire de l’humanité et des migrations[4] comprend une part de préhistoire et de protohistoire. Si l’histoire existe par l’analyse de source écrite, nous pouvons considérer qu’en première année de collège, ce n’est plus exclusivement de l’histoire qui y est enseigné. Nous noterons qu’en plus de la réforme, les programmes intègrent désormais de l’histoire moderne en 5e avec le thème : Transformations de l’Europe et ouverture sur le monde aux XVIe et XVIIe siècles[5] et de l’histoire contemporaine en 4e avec le thème : Société, culture et politique dans la France du XIXe siècle[6], remettant en cause la classification française classique des périodes historiques.

En résumé :

- Il n’y a pas d’Histoire en tant que discipline, c’est-à-dire d’études de sources écrites, sans un système d’écriture.

- La fin d’une période historique marque le début d’une autre et réciproquement.

- Cette périodisation dépend d’une histoire centrée sur l’espace euroméditerranéen.

Bibliographie

Suzanne Saïd, Monique Trédé et Alain Le Boulluec, Histoire de la littérature grecque, Presses universitaires de France, Paris, 2004, 722 pages.

Les programmes au collège, https://www.education.gouv.fr/les-programmes-du-college-3203, sur education.gouv.fr (consulté le 12/10/2023)

Site Eduscol, Mars 2016, https://eduscol.education.fr/, sur eduscol.education.fr (consulté le 12/10/2023)

Esther Buitekant, L’invention de l’écriture : retour sur cette grande aventure, publié le 08/10/2020 sur Géo.fr : https://www.geo.fr/histoire/linvention-de-lecriture-retour-sur-cette-grande-aventure-202282, (consulté le 12/10/2023)

D.F.P.R

Notes et références

- Définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL) de « Écriture » https://www.cnrtl.fr/definition/%C3%A9criture, (consulté le 16/10/2023) ↑

- Pour éviter un style trop lourd, la mention ap. J.-C (après Jésus-Christ) n’est plus mentionnée dans le texte ↑

- Suzanne Saïd, Monique Trédé et Alain Le Boulluec, Histoire de la littérature grecque, Presses universitaires de France, Paris, 2004, p.178. ↑

- Site Eduscol, Mars 2016,, https://eduscol.education.fr/document/16750/download, sur education.gouv.fr, (consulté le 12/10/2023) ↑

- Site Eduscol, Mars 2016, https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Histoire/82/7/C4_HIS_5_Th3_Transformations_de_l_Europe_et_ouverture_sur_le_monde-dm;indd_593827.pdf, sur education.gouv.fr, (consulté le 12/10/2023) ↑

- Site Eduscol, Mars 2016, https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Histoire/82/1/C4_HIS_4_Th3_Societe,_culture_et_politique_dans_la_France_du_XIXe_siecle-DM_593821.pdf, sur education.gouv.fr, (consulté le 12/10/2023) ↑